15 invenções que você não sabia que nasceram em Campinas

Por Carlos Favareto – edição Wanderley Garcia

Campinas, que celebra mais um aniversário neste 14 de julho, não é apenas polo industrial, científico e universitário: é também berço de criações e invenções que marcaram e ainda marcam a vida de milhões de pessoas. Da fotografia aos primeiros cartões telefônicos, do feijão carioquinha à garrafa retornável de cerveja, a criatividade campineira atravessa o tempo com identidade própria.

Nesta matéria especial de 15 anos do Campinas.com.br, convidamos nossos leitores a mergulharem na história de 15 invenções e criações que nasceram em solo campineiro. Algumas mudaram a forma como o país se alimenta e se comunica; outras seguem discretas, mas fundamentais no dia a dia dos brasileiros.

1. Fotografia (“photographie”) – Hercule Florence (1833)

Em 20 de fevereiro de 1833, em sua casa na então Vila de São Carlos (atual Campinas), Hercule Florence criou imagens usando papel sensibilizado com nitrato de prata e câmara obscura. Florence chamou esse processo de photographie, termo que cunhou de forma independente e que apareceria na França apenas cinco anos depois, com a invenção do daguerreótipo por Louis Daguerre, em 1839. A diferença é que, enquanto Daguerre buscava apoio institucional e visibilidade científica, Florence desenvolvia seus experimentos de forma isolada, em uma fazenda no interior paulista, com objetivos práticos ligados à documentação e ilustração de seus trabalhos.

Em 20 de fevereiro de 1833, em sua casa na então Vila de São Carlos (atual Campinas), Hercule Florence criou imagens usando papel sensibilizado com nitrato de prata e câmara obscura. Florence chamou esse processo de photographie, termo que cunhou de forma independente e que apareceria na França apenas cinco anos depois, com a invenção do daguerreótipo por Louis Daguerre, em 1839. A diferença é que, enquanto Daguerre buscava apoio institucional e visibilidade científica, Florence desenvolvia seus experimentos de forma isolada, em uma fazenda no interior paulista, com objetivos práticos ligados à documentação e ilustração de seus trabalhos.

Sua motivação inicial era encontrar formas de reproduzir imagens para livros científicos e materiais ilustrativos, principalmente sobre a fauna, flora e tipos humanos do Brasil. Por isso, além da fotografia, desenvolveu também técnicas como a poligrafia e outras formas de impressão.

Os registros dessas experiências constam em seus cadernos de anotações, especialmente na obra conhecida como Músico Pintor, redescoberta no século XX pelo historiador da fotografia Boris Kossoy. Foi esse estudo que confirmou que Hercule Florence antecipou a invenção da fotografia de forma independente, o que garante ao Brasil e a Campinas um lugar pioneiro nessa história.

2. Feijão carioquinha – IAC Campinas, 1970

Foto – crédito: governo de SP/divulgação

Em 1970, um agricultor de Palmital (SP) encontrou uma planta com grãos de feijão com coloração diferente. Entrou em contato com o Instituto Agronômico de Campinas (IAC) que desenvolveu o cultivar a partir das primeiras plantas, por meio de melhoramento genético. Surgiu então uma nova variedade de feijão que mudaria o hábito alimentar dos brasileiros: o carioquinha. Lançado oficialmente em 1971, o grão logo se tornaria o mais consumido do país — posição que mantém até hoje, presente diariamente no prato da maioria da população.

O desenvolvimento foi fruto de um longo processo de seleção de sementes, conduzido por pesquisadores do IAC com o objetivo de criar um feijão mais produtivo, resistente a pragas e doenças, e com boa adaptação às condições climáticas do Sudeste e outras regiões agrícolas do Brasil. Até então, as variedades predominantes eram o feijão preto e algumas linhagens regionais de feijão roxo ou mulatinho, que tinham produtividade limitada e menor resistência.

O novo grão se destacava pela casca bege-clara com estrias marrons, que lhe deram o apelido popular de “carioca” — uma referência à aparência da pele de um porco da raça carioca, bastante comum no interior do Brasil. A semelhança visual era tão marcante que o nome pegou, mesmo o feijão não tendo qualquer relação com a cidade do Rio de Janeiro. Aliás, no Rio, o feijão mais consumido é o preto.

3. Garrafa retornável para cerveja, ITAL, 1990-93

Entre 1990 e 1993, pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL), em Campinas, desenvolveram o modelo padrão de garrafa retornável para cerveja utilizado até hoje no Brasil. O projeto foi criado em parceria com grandes fabricantes de bebidas e teve como principal objetivo padronizar o envase e reduzir os custos logísticos e ambientais da indústria cervejeira.

Entre 1990 e 1993, pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL), em Campinas, desenvolveram o modelo padrão de garrafa retornável para cerveja utilizado até hoje no Brasil. O projeto foi criado em parceria com grandes fabricantes de bebidas e teve como principal objetivo padronizar o envase e reduzir os custos logísticos e ambientais da indústria cervejeira.

Até então, cada marca utilizava garrafas de formatos e cores diferentes, o que dificultava a devolução, o reuso e a reciclagem. O consumidor precisava devolver a garrafa no mesmo ponto de venda ou da mesma marca. Isso gerava altos custos para os fabricantes e um enorme volume de desperdício de vidro.

A solução desenvolvida pelo ITAL foi uma garrafa de vidro âmbar de 600 ml, com formato padronizado, espessura reforçada e alta durabilidade, capaz de suportar até 25 ciclos de reutilização. O vidro âmbar protege melhor a bebida da luz, evitando a degradação do sabor, e o modelo único permite que qualquer fabricante receba e reutilize as embalagens independentemente da marca original — um sistema de retorno cruzado, eficiente e sustentável.

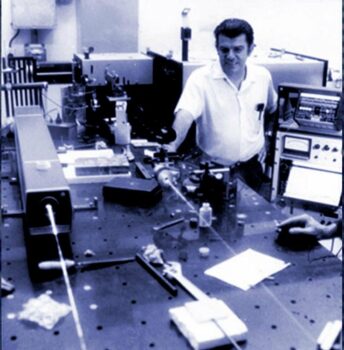

4. Fibra ótica, Unicamp, 1977

Sergio Porto na Unicamp – Foto – Crédito: Arquivo Central Siarq/Unicamp

A modernização das telecomunicações no Brasil, impulsionada pelo desenvolvimento da fibra óptica, foi um projeto estratégico que uniu governo, universidade e empresas nacionais. Em 1970 a fibra óptica, capaz de transmitir dados por sinais luminosos, foi escolhida para substituir fios de cobre e redes de micro-ondas.

A fundação da Unicamp em 1966 por Zeferino Vaz, com foco em pesquisa aplicada, foi fundamental: ele recrutou cientistas renomados, como Rogério Cerqueira Leite e José Ellis Ripper Filho. Em 1972, o governo criou a Telebrás, que, ao invés de construir seu próprio centro de pesquisa, optou por investir em grupos acadêmicos, firmando contratos com universidades como a Unicamp, para projetos de transmissão digital e comunicação a laser, essenciais para a fibra óptica.

O Grupo de Fibras Ópticas da Unicamp, liderado por Sérgio Porto, nasceu em 1976 e conseguiu criar a primeira fibra óptica brasileira em abril de 1977. Com a implantação do CPqD em Campinas em 1976, houve uma transferência de tecnologia, pessoal e equipamentos da Unicamp para o novo centro, dando continuidade ao projeto de desenvolvimento e industrialização.

5. Poligrafia (impressão multicolorida), Hercule Florence, 1832

Folha de título da publicação Invenção da Polygraphia por Hercule Florence (1858) / Reprodução: Instituto Hercule Florence

No começo do século 19, para viabilizar a impressão de gravuras sem custo alto, Hercule Florence, ele de novo, inventou a poligrafia, uma técnica de impressão em cor com uma única passagem, 30 anos antes delas serem usadas comercialmente. A poligrafia permitia imprimir várias cores em uma única passagem pela prensa, o que era uma revolução para a época. O nome vem do grego: “poli” (muitos) + “graphos” (escrever/desenhar).

Na época, imprimir imagens coloridas era um processo caríssimo e demorado, pois exigia múltiplas matrizes e passagens para cada cor. Florence, um francês que passou a maior parte da vida em Campinas, desenvolveu uma forma de imprimir cores sobrepostas com precisão, além de criar composições visuais com o uso de pigmentos vegetais e minerais.

Os detalhes técnicos exatos foram perdidos, mas a técnica se baseava em usar matrizes gravadas ou desenhadas, aplicando nelas tintas coloridas preparadas por Hercule Florence, que transferia a imagem para o papel em uma única etapa.

A poligrafia de Florence antecedeu em 30 anos o uso comercial de processos de impressão colorida na Europa, como a litografia colorida e a cromolitografia, que só se popularizaram entre 1860 e 1870.

6. Torta Holandesa, Silvia Leite, 1990

Pouca gente sabe, mas uma das sobremesas mais queridas do Brasil tem DNA campineiro. A torta holandesa, famosa pelo creme suave, a base crocante e a cobertura de chocolate, foi criada em Campinas e conquistou o país ao longo dos anos 1990. A história por trás da receita é contada com detalhes no livro “Se a Vida Tivesse Receita”, de Silvia Leite, a autora da invenção e fundadora da marca Holandesa & Cia.

Pouca gente sabe, mas uma das sobremesas mais queridas do Brasil tem DNA campineiro. A torta holandesa, famosa pelo creme suave, a base crocante e a cobertura de chocolate, foi criada em Campinas e conquistou o país ao longo dos anos 1990. A história por trás da receita é contada com detalhes no livro “Se a Vida Tivesse Receita”, de Silvia Leite, a autora da invenção e fundadora da marca Holandesa & Cia.

No livro, Silvia revela a receita original da torta e compartilha sua trajetória como empreendedora — do início na cozinha à criação de uma empresa pioneira em doces finos e congelados. A ideia da torta surgiu nos anos 1980, em Campinas, quando Silvia buscava uma sobremesa elegante, saborosa e com apelo visual. A combinação do creme branco com cobertura de chocolate e biscoitos ao redor logo chamou a atenção, e a sobremesa virou sensação nos anos seguintes.

Apesar do nome, a torta não tem nada de holandesa. O nome foi uma escolha estratégica para transmitir sofisticação e atrair o público, em uma época em que doces com nomes estrangeiros estavam em alta no mercado.

7.Linhagens de Café Arábica, IAC, séculos 19 e 20

Em qualquer lugar do Brasil em que você tomar um cafezinho, saiba que na xícara pode haver DNA campineiro. Isso se deve ao trabalho científico real

Café arábica – Foto – crédito: IAC

izado pelo Instituto Agronômico de Campinas (IAC). Desde o final do século 19, pesquisadores do IAC desenvolveram dezenas de cultivares de café arábica, muitas delas ainda amplamente cultivadas no Brasil e no exterior. Entre as mais conhecidas estão o Mundo Novo (cruzamento natural entre Sumatra e Bourbon, nos anos 1940), Catuaí (lançada nos anos 1970, ideal para colheita mecanizada), IAC Obatã (mais resistente à ferrugem) e IAC Arara (alta produtividade e excelente qualidade de bebida).

O processo de melhoramento envolve cruzamentos controlados, testes em campo e seleção por características agronômicas e sensoriais, como aroma, acidez e corpo.

As linhagens criadas em Campinas foram fundamentais para expandir o cultivo de café arábica para regiões antes inviáveis, como o cerrado mineiro, o oeste baiano e áreas de altitude no Espírito Santo.

8. Cartão telefônico indutivo, Nelson G. Bardini, 1978

Foto – crédito: Oi Futuro/reprodução

Antes da era dos celulares, o telefone público era parte essencial da comunicação no Brasil. E foi em Campinas, ainda nos anos 1970, que surgiu uma inovação que revolucionaria o uso desses equipamentos: o cartão telefônico indutivo, criado pelo engenheiro Nelson Guilherme Bardini, em 1978.

A ideia partiu da necessidade de substituir as tradicionais fichas metálicas, que eram incômodas, passíveis de falsificação e exigiam manutenção constante das máquinas. Bardini desenvolveu um cartão de leitura estática e sem contato físico direto com circuitos internos, baseado em princípios de indução magnética — daí o nome “indutivo”. O cartão funcionava por meio de um leitor eletrônico presente no telefone que fazia a contagem de créditos de forma segura e automática.

O invento era simples de usar e mais difícil de fraudar. Em 1992, os cartões indutivos começaram a ser comercializados em larga escala no Brasil, substituindo definitivamente as fichas e tornando-se item comum na vida cotidiana de milhões de brasileiros durante a década de 1990. O sucesso foi tão grande que, por anos, ele se tornou também objeto de coleção.

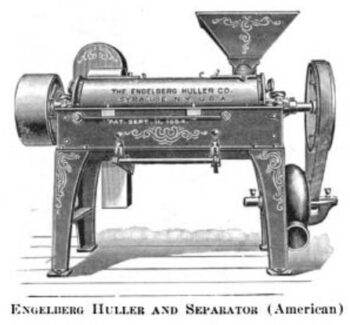

9. Descascador de arroz e café (Engelberg Huller), Evaristo C. Engelberg, 1885

Engelberg Huller – Foto – crédito: wikimedia.org

Em 1885, o brasileiro Evaristo Conrado Engelberg, desenvolveu em Campinas, um equipamento revolucionário para a agricultura: uma máquina capaz de descascar e polir grãos de arroz e café em grande escala, de forma eficiente e sem danificá-los — algo que, até então, era feito manualmente ou com métodos rudimentares, gerando perda significativa da produção.

A ideia surgiu quando Engelberg, observando camponeses no interior do Brasil descascando arroz com pilões de madeira, percebeu o quanto o processo era lento, cansativo e ineficiente. Ele projetou e aperfeiçoou o que viria a ser chamado de Engelberg Huller — um tipo de descascador de grãos rotativo que utilizava atrito controlado e ventilação interna para separar a casca sem triturar o grão.

A inovação não apenas reduzia drasticamente o tempo de processamento, como também aumentava a produtividade e melhorava a qualidade do produto final. A tecnologia consistia em cilindros rotativos e peneiras que realizavam o trabalho de forma contínua, com excelente rendimento e pouca quebra dos grãos.

O Engelberg Huller se espalhou por diversos países produtores de arroz e café, especialmente na Ásia, América Latina e África, tornando-se um dos equipamentos agrícolas mais utilizados no século XX.

10. Injeção eletrônica para motores flex, 2003

Foto – crédito: VW/Divulgação

Nos anos 2000, a Bosch no Brasil, com sede em Campinas, desenvolveu o primeiro sistema flexível de injeção eletrônica de combustível do mundo, uma inovação que permitiu aos carros serem abastecidos com gasolina, etanol ou uma mistura de ambos. Essa tecnologia revolucionária foi apresentada às montadoras na década de 1990, mas só foi adotada comercialmente em 2003, marcando uma virada no mercado automotivo brasileiro.

O sistema Flex se tornou um sucesso imediato, concedendo aos motoristas a liberdade de escolha do combustível, além de contribuir para uma mobilidade mais versátil e sustentável. Atualmente, mais de 40 milhões de veículos Flex estão emplacados no Brasil, e a Bosch é a principal produtora nacional desse sistema, com mais de 13 milhões de unidades fornecidas.

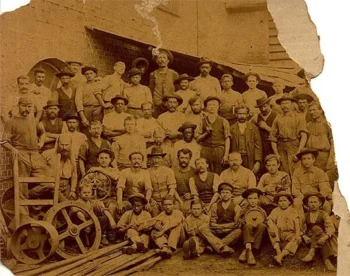

11. Moinho e secador universal, Lidgerwood, 1884

Trabalhadores da fábrica da Lidgerwood em Campinas Foto – crédito: Centro de Memória da Unicamp

Em 1884, Campinas recebeu uma inovação industrial significativa com a instalação da fábrica Lidgerwood Manufacturing Company, que produziu no Brasil alguns dos primeiros moinhos e secadores universais para uso agrícola e alimentar. Os equipamentos eram projetados para moagem e secagem de diferentes produtos, como café, açúcar, sal, milho e grãos diversos — uma versatilidade incomum para a época.

A planta da Lidgerwood em Campinas foi uma das primeiras no país a fabricar máquinas industriais de grande porte voltadas à agroindústria, aproveitando a posição estratégica da cidade como polo cafeeiro e centro técnico em ascensão no final do século XIX. Inspirada em projetos americanos e europeus, a unidade campineira adaptou os equipamentos às necessidades do clima tropical e das culturas brasileiras.

O grande diferencial do moinho e secador era sua adaptação modular, com mecanismos que permitiam ajustar rolos, peneiras e temperaturas conforme o tipo de produto processado. Essa flexibilidade reduzia custos para o produtor rural, que podia usar um único equipamento ao longo de várias etapas da produção e para diferentes safras.

12. Boquinha de Anjo, Bar Giovannetti, 1960

Lanche Boquinha de Anjo. Foto – crédito: campinas.com.br

Se há um símbolo da tradição boêmia campineira que ultrapassou as fronteiras da cidade, é o “boquinha de anjo” — um jeito único de cortar e servir o lanche em pequenos pedaços, facilitando o consumo e, principalmente, o compartilhamento. O que muita gente não sabe é que esse formato, hoje famoso em bares do Brasil todo, nasceu em Campinas no fim dos anos 1960, nos bastidores do tradicional Bar Giovannetti, no Largo do Rosário, no centro da cidade.

Pedro Possante, hoje com 81 anos, era funcionário do Giovannetti na época e relembra que o corte surgiu de forma espontânea, após o expediente, quando os próprios funcionários se reuniam para jantar e conversar. Um dos colegas, conhecido como Moleza, era o chapeiro principal. As sobras dos frios da noite — rosbife, muçarela, presunto — eram reunidas em um só lanche, volumoso demais para ser consumido por uma única pessoa. A solução foi fatiar o lanche em pedaços pequenos, o que facilitava a divisão entre os colegas.

Com o tempo, esse corte se popularizou entre os clientes. Segundo Possante, o “boquinha de anjo” passou a ser servido, inicialmente, para as mulheres que esperavam os maridos no carro, enquanto eles tomavam cerveja no bar. Os garçons levavam os lanches até os veículos, já cortados em pequenos pedaços, para facilitar a degustação.

13. Nanoemulsão de óleo essencial, IAC e Unicamp, 2018–19

Arnica do campo. Foto – crédito: IAC

Entre 2018 e 2019, uma parceria entre o Instituto Agronômico de Campinas (IAC) e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) resultou em uma inovação promissora na área da saúde: a criação de uma nanoemulsão à base de óleo essencial da planta Lychnophora pinaster, conhecida popularmente como arnica-do-campo. A formulação demonstrou forte ação antifúngica e antibacteriana, com aplicação potencial na odontologia, especialmente no combate a infecções bucais.

O objetivo da pesquisa foi desenvolver alternativas naturais aos produtos químicos sintéticos usados em tratamentos odontológicos, como antissépticos e antifúngicos, cujos efeitos colaterais e resistência microbiana têm gerado preocupação crescente. A nanoemulsão criada utiliza tecnologia de encapsulamento de partículas em escala nanométrica, o que permite maior penetração nos tecidos, estabilidade da fórmula e ação prolongada.

A arnica-do-campo, planta nativa do cerrado brasileiro, já era conhecida por suas propriedades medicinais, mas o uso do óleo essencial em forma nanoestruturada potencializou seus efeitos.

14. Secador de Café, Mac Hardy, século 19

Imagem – crédito: Centro de Memória da Unicamp

No final do século 19, quando o café já era o principal motor da economia brasileira, Campinas tornou-se palco de uma importante inovação tecnológica: o secador de café Mac Hardy, introduzido por volta de 1880. O equipamento representou um avanço significativo no processo de secagem dos grãos, que até então era feito quase exclusivamente de forma artesanal e dependente das condições climáticas.

O secador Mac Hardy foi instalado inicialmente em fazendas de café nas imediações de Campinas — uma das mais ricas zonas cafeeiras do Império — e posteriormente espalhou-se por outras partes do estado de São Paulo. Seu funcionamento consistia em um sistema de tambor rotativo aquecido, movido a vapor ou lenha, que permitia uma secagem mais rápida, uniforme e controlada dos grãos recém-colhidos.

A inovação foi importante não apenas por aumentar a eficiência do processo, mas também por reduzir perdas por fermentação ou contaminação causadas por chuvas inesperadas, comuns durante o período de colheita.

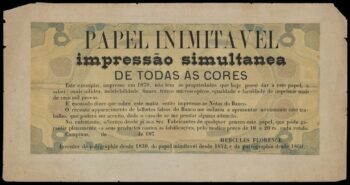

15. Papel inimitável (antifalsificação), Hercule Florence, 1840

Papel inimitável de Hercule Florence. Foto – crédito: Reprodução / Wikimedia.org

Vamos fechar nossa lista de novo com ele, Hercule Florence que em 1840 desenvolveu um dos primeiros sistemas de segurança documental do mundo ao criar um “papel inimitável” — uma solução contra falsificações que já eram comuns na então Vila de São Carlos, atual Campinas. A ideia surgiu a partir de um problema prático: a facilidade com que se falsificavam documentos públicos, comerciais e até moedas de papel, que circulavam sem controle rigoroso na região.

Florence elaborou um método de fabricação de papel artesanal que tornava virtualmente impossível sua cópia ou reprodução sem as técnicas originais. Ele incorporava à folha marcas d’água, pigmentos naturais e padrões gráficos únicos, criados com o auxílio de moldes personalizados e tintas de composição própria. Cada folha de papel resultava em uma peça única, com texturas, cores e desenhos que não podiam ser replicados por falsificadores com os recursos da época.

Revitalização do Mercadão de Campinas é entregue, mas inauguração vai ocorrer após adequações dos boxes

Em clima de comemoração: Campinas faz 251 anos e o Campinas.com.br completa 15 anos de história em 2025

Newsletter:

© 2010-2026 Todos os direitos reservados - por Ideia74